Terpaksa Mengamini Pilihan Erika

Lagi- lagi, Adele.

“Kayaknya kita dikutuk, nih. Di mana-mana diikutin sama

Adele,” kataku, enggak lama setelah mendengar suara Adele dari speaker restoran. Dan kamu hanya

membalasnya dengan senyuman. Lalu pandanganmu kembali pada sekeranjang burger

dan kentang. Aku, mulai terganggu dengan suasana hening diiringi lagu All I Ask.

“Aku..”

“Aku.. eh, kenapa?”

“Kamu duluan aja, kenapa?”

“Enggak, ini burgernya gede banget. Aku simpen buat nanti

aja setengah,” kataku sambil membungkus burger dan meringis malu. Sambil

berpikir apakah aku harus pura-pura enggak peduli dengan sisanya dan

meninggalkan di meja? Atau jadi diri sendiri saja dan membawanya pulang? Ah,

aku pikir pilihan kedua saja.

“Aku jahat, yah?” tanyamu ketika aku masih sibuk memikirkan

apakah pilihanku benar.

“Eh?”

“Iya, aku jahat yah selama ini?”

“Emm.. Ada apa, sih ini?”

“Aku merasa jahat aja selama ini sama kamu.”

“Okee.. kamu mengulang kata jahat tiga kali.”

“Okee.. kamu mengulang kata jahat tiga kali.”

“Aku serius. Aku merasa efek keberadaan aku buat kamu,

enggak bagus. Gitu. Kan?”

“Kok, gitu?”

Tiba-tiba aku ingat di mana lokasi tenggorokanku. Dan aku

merasa ada seutas tali melingkarinya, ditarik kedua ujungnya, memblokir semua

asupan udara ke paru-paru. Sementara jantungku berdetak lebih kencang dari seharusnya.

Kalau restoran ini tidak dipenuhi suara Adele, sudah pasti dentuman jantungku

akan sampai ke telinga semua pengunjung lainnya. Kamu tak menjawab. Aku diam

dalam rasa panik mendalam. Tarik napas

dalam, buang. Pikirku. Kulakukan. Tiga kali, baru aku merasa lebih tenang.

“Justru kamu alasan aku bangun pagi,” kataku pelan.

“Tapi aku juga yang membuat kamu tidur larut,” jawabmu

tajam.

“Jadi, maksud kamu apa? Kamu pengen aku bilang kamu jahat?”

“Iya. Karena memang begitu kenyataannya. Aku cuma ngasih

kamu harapan yang enggak berujung pada kenyataan. Dan aku selalu membuat kamu

berputar-putar di dalam lingkaran. Aku tahu. Aku harap enggak begitu, tapi

kenyataannya begitu. Simple. Jangan

bilang harapan itu ada artinya. Karena memang enggak. Untuk orang kayak kita,

enggak ada artinya punya harapan yang melebihi apa yang bisa kita punya. Dari

semua orang, aku pikir kamu orang yang paling paham soal ini. Kamu enggak naïf. Tapi untuk hal yang satu ini,

kamu, membiarkan aku untuk enggak masuk akal, dan aku juga membiarkan diri aku

sendiri mencari-cari jalan yang mungkin bisa memperpanjang, bukannya menemukan

jawaban atau….”

“Atau menggali lubang untuk keluar?”

Kamu hanya mengangguk. Sementara aku mulai kehilangan rasa atas

kedua kakiku. Apakah mereka masih menginjak tanah? Atau melebur? Seperti ada

pasir hisap di kedua ujung jari kakiku dan tidak lama, mereka akan mulai

menelanku bulat-bulat. Lalu aku menghilang. Seperti semua harapan yang sudah

aku simpan selama ini yang seketika menghilang bersama semua yang kau ucapkan.

Aku meresapi kata-katamu. Aku berharap aku enggak paham. Sayangnya, bukan

seperti itu kisah hidupku. Aku selalu paham. Sehingga aku selalu harus memilih.

Dan seringkali, pilihanku tak mendapatkan dukungan.

“Kamu tahu kapan pertama kali aku berharap dilahirkan

sebagai laki-laki?” tanyaku tanpa mengharap jawaban. “Waktu aku masih TK. Aku

pengen main sepeda sama teman-teman, yang kebanyakan laki-laki. Lalu aku

dilarang, ketika aku tanya kenapa, ibu hanya menjawab karena aku perempuan. Aku

ingat betapa aku enggak paham saat itu, karena jawaban itu enggak masuk akal.

Aku punya sepeda. Teman-temanku semua main. Kebetulan, teman-temanku saat itu

banyak laki-laki. Tapi walau aku menangis, aku enggak boleh main sepeda

jauh-jauh. Aku hanya boleh menaikinya di lapangan dekat rumah. Itu pertama kali

aku begitu membatin, seandainya aku dilahirkan laki-laki, aku pasti lebih

bebas,” sampai akhir kisah, aku pun tetap memandang gelas dan sedotan. Kalaupun

kau tertidur aku tidak akan tahu. Tapi, entah kenapa aku yakin kau menyimak

benar.

“Kali kedua, aku berharap dilahirkan sebagai laki-laki,

waktu SMA. Ketika teman-teman laki-laki sibuk menyatakan cinta. Atau melakukan

sesuatu untuk orang yang disukainya. Aku merasa sebagai perempuan, hanya bisa

menunggu. Bahkan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, perempuan harus

menunggu dipilih balik. Apa lagi perempuan seperti aku,” aku bisa merasakan

suaraku mulai bergetar. “Dan kali ketiga, adalah sekarang.”

“Aku enggak pernah berharap kamu jadi orang lain,” jawabmu

pelan.

“Rasanya, bagaimana pun aku terlihat dari luar, aku orang

yang sama di dalam. Dan kamu, udah tahu. Yang membuat kamu ragu, adalah

penampilanku, kan?”

“Aku enggak pernah merasakan apa yang kamu rasakan. Tapi aku

bersyukur kamu dilahirkan sebagai perempuan. Sebagai perempuan, kamu

mengagumkan, Ra. Kamu ada di posisi sekarang, karena kamu perempuan. Kamu

mandiri. Dan kamu enggak membiarkan satu orang pun mengatur apa yang bisa,

boleh, atau harus kamu lakukan. Tapi kamu enggak menyadari itu. Kamu bahkan

enggak sadar betapa kamu sudah menjadi alasan orang lain juga untuk bangun

pagi. Kan?”

Aku memicingkan mata. Menggelengkan kepala. Dari mana

datangnya rentetan kalimat itu? Betapa tidak relevan. Untuk apa mengungkit itu.

Seakan-akan semua itu bisa mengubah keadaan.

“Lalu? Lalu apa?” aku menuntut jwaban yang lebih relevan.

“Iya, kamu selalu mengeluhkan apa yang kamu enggak punya,

apa yang kamu enggak bisa dapat. Apa yang kamu enggak bisa ubah.”

“Maksud kamu, aku kurang bersyukur?”

“Semacam itu.”

“Semacam itu.”

“Maksud kamu, aku harus bersyukur, bisa menyimpan perasaan

bertahun-tahun tanpa bisa melakukan apa-apa? Aku harus bersyukur karena setiap

malam aku merasa kesepian dan enggak ada satu barangpun yang bisa aku beli

untuk menghilangkan rasa itu? Aku harus bersyukur melihat kamu sama Radit,

sementara..”

“Sementara aku ngasih kamu harapan palsu. Makanya, aku

jahat, kan?” katamu memotong kata-kataku.

“Dan kamu… kamu bersyukur?” kataku lagi.

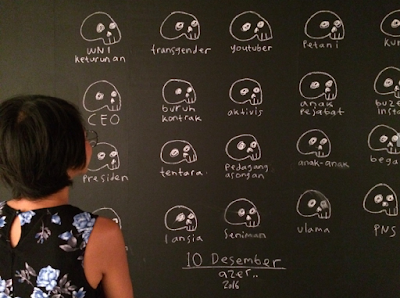

“Radit penting buat aku. Juga kamu. Tapi, sama Radit, aku

enggak harus membelah lautan, memindahkan gunung, pergi ke Mars, atau mencari

obat anti kanker. Kita tinggal di sini, Ra. Bukan di luar sana. Tapi pun di

luar sana kamu pikir gampang? Mereka juga tetap dipinggirkan. Jadi penghuni

kelas dua. Kita? Kamu mau jadi penghuni kelas dua di negara dunia ke-tiga? Kita

harus menerima kalau kita enggak bisa mengubah dunia cuma gara-gara perasaan.”

Kadang kita bisa tiba-tiba merasa tidak mengenal seseorang

yang kita pikir kita kenal, hanya karena beberapa ucapannya. Dan betapa aku,

selama ini, mengira kamu adalah seseorang yang berbeda, yang bukan ini. Bukan

yang sedang di depanku ini memberikan kuliah soal betapa kaum minoritas

dipinggirkan. Aku rasa kalau kalimat selanjutnya yang keluar dari mulutmu

adalah soal agama, tidak ada lagi alasan bagiku untuk duduk diam dan

mendengarkan.

“Karena perasaan kadang salah? Seperti katamu di email?”

kataku lirih. Sementara kau terlihat begitu bersemangat setelah semua

pendapatmu kau keluarkan.

“Iya.” jawabmu singkat.

“Kamu bener, sih. Aku enggak bisa mengubah apa yang aku

enggak bisa ubah. Aku enggak bisa mengubah soal aku dilahirkan sebagai seorang

perempuan. Dan aku juga enggak bisa mengubah perasaan yang aku punya buat kamu.

Dan aku mulai yakin aku enggak bisa mengubah apa yang kamu pikir benar.”

Sorot matamu berubah. Seolah-olah kau baru menyadari bahwa

hasil akhir dari sebuah pertanyaan adalah ini. Adalah sebuah simpulan yang

enggak bisa kita ingkari lagi. Padahal aku yakin kamu tahu, apa maksud dan arah

pertanyanmu tadi. Tapi, kamu mungkin enggak sadar, sebagaimana aku sadari,

bahwa ini adalah akhirnya.

“Nih, akhirnya kamu menggali jalan buat keluar. Kamu

berhasil.” Kataku sambil menatap lekat kedua mata cokelatmu. Dan benar, kamu

tembus pandang. Aku bisa melihat, kamu berusaha menahan air mata. Aku bisa

melihat kamu, terkejut. Aku bisa melihat kamu tidak rela. Tapi, aku bisa

melihat, kamu tenang. Dan kamu hanya bisa terdiam.

“Ya ampun, dari tadi aku telepon enggak diangkat. Kalian

lagi ngobrol serius banget yah?” entah dari mana datangnya, tapi tiba-tiba

Radit terduduk di sebelahmu. Tanpa ragu, dia memeluk dan mencium kepalamu. Lalu

dia tersenyum ke arahku. Aku rasa butuh beberapa detik untuk sadar kalau aku

harus membalas senyumannya, walaupun aku tidak mau.

“Eh, dari mana, Dit?” kataku. Basa-basi yang tak perlu.

“Itu, abis dari beer

garden situ, sama anak-anak yang lain. Aku udah minta Erika nyusul, katanya

mau, eh, lama banget ditungguin. Ditelepon enggak diangkat. Kalau tau dia sama

kamu, aku telepon kamu dari tadi, Dar. Apalagi tadi ada Sakti, dia pasti seneng

banget kalau bisa ketemu kamu,” jawab Radit dengan santai. “Tapi udah pada

balik, sih, terus aku laper, ke sini deh. Eh, ada si cantik. Dan sahabatnya

yang sama cantiknya bagaikan model Victoria Secret,” canda Radit sambil mencium

pipimu.

Sebenarnya enggak ada laki-laki lain yang lebih aku benci dari

Radit. Tapi kalau aku menepikan perasaanku buatmu, sialnya dia memang laki-laki

yang paling baik yang pernah aku kenal. Tidak pernah sekalipun aku melihat dia

membuat kamu sedih. Kalaupun kesal, itu karena semua jokes yang keluar dari mulutnya kadang sulit dipercaya. Untuk

seorang lulusan S2 universitas luar dan bekerja di perusahaan multi nasional,

dia sangat out of character.

Pernah sekali, aku melihat dia sedang nongkrong sambil merokok

dengan penjual minuman di depan kantor kita. Sambil menunggu kamu. Padahal dia

bisa menunggu di mobil, di lobby, atau di Starbucks di gedung kita. Tapi dia

memilih untuk ngobrol ngalor-ngidul sama tukang parkir dan pedagang kaki lima.

Sambil menenteng jas, menggulung kemeja sampai siku, dan jongkok dengan cueknya

di trotoar.

Pernah juga aku melihat dia kebingungan memilih bunga, dan

aku berharap dia memilih bunga yang salah. Tapi dengan pandainya, ia

menceritakan soal kamu pada si penjaga toko, sampai akhirnya si ahli bunga bisa

menebak bunga kesukaanmu. Akhirnya ia datang dengan dua puluh dua tangkai tulip

oranye, yang memang bunga yang kamu suka. Soal 22 tangkai, dengan candanya dia

bilang karena selamanya kamu berusia 22 bagi Radit. Usia di mana kalian

berpisah karena dia harus sekolah di luar. Usia di mana aku pertama kali

mengenalmu. Usia di mana aku pertama kali menaruh perasaan kepadamu. Usia di

mana aku mulai menaruh harapan pada sesuatu yang jelas-jelas jauh dari

kenyataan di hadapanku.

“Dar, jangan ngeliatin aku gitu, dong. Nanti Erika cemburu,

nih,” kata Radit memecah lamunanku. Sambil tertawa ia pun lalu sibuk memilih

menu, sambil sebelah tangannya tak pernah melepaskanmu. Seakan dia tahu,

sedikit saja ia melepaskanmu, kau akan pergi. Seakan dia tahu, sedikit saja ia

melupakanmu, aku siap maju. Sementara kamu, terlihat tenang, seperti berada di

tempat yang seharusnya.

Aku pun merogoh hand phone

dari dalam tas. Lalu mengetik sebuah pesan untukmu, kukirim via email. Membalas

email-mu malam lalu yang belum kubalas sebelumnya. Terkirim. Lalu aku pun

membereskan semua bawaanku.

“Aku duluan, yah, udah malem,” kataku.

“Enggak mau bareng aja? Aku anter!” jawab Radit.

“Duh, kan kamu pernah bilang jangan menghilangkan rejeki

orang Dit. Kasihan abang taksi kalau kamu nganterin aku,” aku mencoba

berkelakar khas Radit.

“Wah, asik Dar! Salam buat abang taksi, bilangin, yang giat

kerjanya buat anak istri di rumah,” kata Radit sambil tertawa.

“Bye,” katamu

pelan.

Sambil berlalu, aku tahu. Ini akan jadi malam terakhir kita

menghabiskan waktu bersama. Aku yakin, setelah malam ini semuanya akan berubah.

Kita enggak bisa lagi menjadi kita, karena ternyata memang tidak pernah ada

kita. Dan aku enggak akan menangis. Karena, aktivitas itu sudah menjadi ritual

harian yang mulai membosankan. Dan karena, aku tahu, perasaanku berbalas. Aku,

tidak gila. Kalaupun aku gila, aku tidak sendirian.

Aku melambai memanggil taksi. Dia pun menepi. Kubuka

pintunya, sambil duduk aku mengatakan alamat tujuan. Aku menyandarkan punggung,

kepala, hingga semua beban yang aku tanggung dan tahan selama ini di kursi

belakang taksi.

“Sambil dengerin radio, ya, Mbak,” kata sang supir taksi.

Aku diam tak menjawab.

Sayup-sayup aku mendengar melodi yang kukenal. Semakin lama

aku semakin yakin, siapa penyanyi dan apa lagunya. Dan kurasa, aku memang

dikutuk. Lagu yang awalnya aku suka sebelum tahu liriknya, menjadi lagu yang

paling mengerikan untuk didengar, dan akhirnya jadi lagu yang pas sekali

menjadi soundtrack scene hidupku malam ini. Sekalian saja habis ini putar lagu Little

Mix yang Erika email malam lalu, lengkap sudah. Pikirku. Dan aku sudah yakin

tidak akan menangis. Sial!

Cancel Re: Untuk Dibaca dan Dihapus... Send

Cc/Bcc:

Subject: Re: Untuk Dibaca dan Dihapus Segera

Dear Erika,

Bukan perasaan yang salah.

Tapi, kamu takut.

Dan aku, terlalu cepat menyerah.

Sent from my iPhone

yaaah putus :(

ReplyDelete