Women’s March Jakarta 2017: Buat Saya, Feminis itu Ingin Gender Equality Bukan Benci Laki-Laki

|

| Met Trump at the Women's March Jakarta! :P |

“Acil, daripada capek-capek belajar, mendingan kamu dandan aja deh. Biar cantik nanti abis SMA nunggu dilamar,” kata teman sekelas saya, cowok, kelas 1 SMA.

Dia ngomong gitu sambil bercanda. Waktu itu saya stress karena mau ulangan Fisika. Dan

saya, seringkali dapat nilai jelek di Fisika. Juga Matematika dan Kimia. In short, saya jauh dari kata pintar.

Karena enggak jago eksakta. Dulu sih gitu yah, kalau pintarnya Bahasa atau Geografi enggak lekat sama kata 'pintar.' Karena peduli sama saya, teman cowok saya itu

ngasih masukan. Yang kemudian diiyakan oleh teman cewek lainnya. Fakta di mana

saya masih mengingat kejadian ini sekarang, 14 tahun kemudian, artinya it matter for me.

Kenapa perempuan

harus seperti itu?

Saya tidak pernah mendengar kata feminis ketika itu. Tapi ada beberapa kejadian yang selalu mengganggu, yang saya enggak tahu apa itu, dan karena enggak tahu itu apa, kadang sulit mengomunikasikannya dengan teman-teman di sekeliling.

Seperti ketika mendengar teman-teman perempuan ribut

ngomongin kalau mereka ngegebet kakak kelas karena motor atau mobilnya paling

bagus. Saya malah pengen punya motor atau mobil bagus biar para kakak kelas

rame-rame ngegebet saya. Tentunya ini enggak kejadian. Baik punya motor atau

mobilnya juga para lelaki rame-rame ngegebet saya.

Seperti ketika saya menenangkan teman perempuan saya setelah

dilabrak karena jalan sama senior laki-laki yang udah punya pacar. Sementara

yang cowoknya tetap disayang, “namanya

juga laki-laki,” kata pacarnya. Lah! Kan yang salah dua-duanya. Emangnya

masnya diculik ke bioskop terus dibalikin lagi ke rumahnya? Kenapa cuma teman

saya yang dipanggil perek di depan

umum?

Seperti ketika mantan pacar saya ketika itu marah karena

saya berdiri di sisi menantang lalu lintas ketika menyeberang jalan. Yang

seharusnya saya sembunyi di samping badan dia dan nunggu digandeng. Dan ketika

dia insist bayar semua yang saya

makan padahal saya tahu dia enggak punya uang. Teman-teman perempuan saya sih

pada komentar, “awww…so gentle.”

Sementara saya merasa there’s something

odd about this.

Ada stigma yang melekat erat pada perempuan dan laki-laki.

Yang keduanya kadang berbeda sekali. Yang membuat saya uneasy, bertanya-tanya,

dan merasa tidak puas. Kenapa perempuan harus seperti itu?

Saya bukan feminis

Pertama kali mendengar kata feminis adalah di kampus. Mahasiswa Komunikasi sih enggak secara spesifik belajar ini di kelas. Tapi kadang kita lebih banyak belajar di luar ruang kelas, kan? Sayup-sayup makin banyak perempuan yang ngomongin kata ini, membaca bukunya, bahkan juga yang dengan lantang bilang dia feminis.

Masalahnya, ketika itu entah kenapa yang lekat di kepala

saya image seorang feminis itu enggak

peduli penampilan, ngomongnya kasar, enggak mengikuti fashion, dan benci laki-laki.

Mungkin sebagian karena saya wawancara seorang sosiolog feminis yang bilang, “perempuan enggak

butuh penis untuk orgasme.” Dia ngomong banyak hal, ini yang paling nempel

di kepala. Saya lupa nama beliau, tapi image

beliau sangat stereotype seorang

feminis. Dan ketika itu saya merasa kalau saya bukan feminis. Walaupun beberapa

teman perempuan saya merasa keren dengan label itu. Saya tidak.

Saya peduli dengan gender

equality. Seumur hidup, itu yang berusaha saya buktikan pada orangtua dan

lingkungan. Kalau sebagai perempuan, saya setara. Saya sama mandirinya dan saya

sama-sama berhak untuk mengejar impian saya. Impian yang hanya ditentukan oleh

saya seorang, tanpa dipengaruhi oleh gender

expectations.

Tapi kalau feminis adalah benci laki-laki, saya bukan

feminis. I care about how I look,

saya suka fashion. Waktu kuliah saya

dan beberapa teman dapat julukan ‘geng kalung.’ Seakan-akan peduli pada

penampilan membuat kami enggak peduli dengan isi otak. Padahal, teman-teman

geng kalung saya ini, adalah para perempuan pintar dan mandiri. Dan sebagai

anak perempuan dari keluarga Jawa-Sunda dan tinggal di kota kecil, saya enggak

terbiasa ngomong kasar. So, I guess I’m

not a feminist? Begitu pikir saya ketika itu.

Don’t label it, just

do it

Bekerja di divisi lifestyle media, yang mana mungkin hampir 80% isinya perempuan, saya belajar makna baru tentang feminisme. Di tempat saya bekerja ini kata feminisme jarang disebutkan, tapi jamak dibuktikan. Saya berkenalan dengan banyak perempuan pemegang jabatan tinggi. Saya melihat para perempuan yang jadi kepala keluarga. Saya berkenalan dengan banyak perempuan mandiri dan punya goals yang menginspirasi.

Saya bertukar pikiran dengan banyak perempuan yang satu

pemikiran dengan saya, yang menjawab keresahan saya sejak remaja, dan akhirnya

memberikan jawaban konkrit dengan contoh nyata kalau; perempuan enggak harus

seperti itu! And they speak in an elegant

way, smells good, loves men, and oh so in fashion. It gives me hope. Sejak

itu saya enggak fokus pada labelnya, tapi terus praktek dalam melakukannya dan

menuliskannya karena saya seorang penulis.

Saya bukan perempuan yang akan kesal pada laki-laki yang

enggak mau ngasih saya duduk di bus. Saya tahu mereka juga capek. Tapi saya

akan marah membabi buta kalau saya dicolek. Baca pengalaman saya soal ini di sini. Saya juga enggak mau ikut-ikutan extreme

feminism, who march on the street in

their underwear. Sebagai bukti kalau seorang perempuan boleh melakukan

apapun dengan tubuhnya dan bukan urusan orang lain. It’s true, I agree, but I’m not that. And I don’t think that is what it’s

really about.

What it really means

to be a feminist?

“Jaman sekarang masih

musim ngomongin women empowering? Kan perempuan udah boleh jadi apa aja,”

kata rekan kerja, A, laki-laki.

“Kayaknya sekarang

udah enggak ada yah perempuan yang digodain atau dicolek di jalan,” kata

rekan kerja, B, laki-laki.

“Masih ada emang,

istri yang dilarang kerja sama suaminya, hari gini?” kata rekan, C,

laki-laki.

“Enggak ada masalah

lain, masih ngomogin itu?” kata teman, E, perempuan.

“Temen kamu yang

feminis itu, segitu bencinya sama laki ya?” kata rekan kerja kerja lainnya,

D, laki-laki.

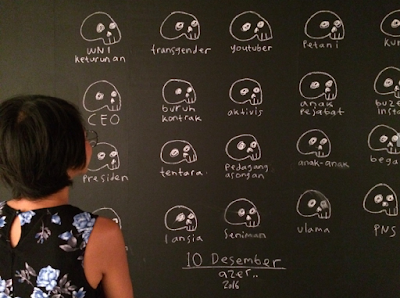

Jawaban untuk pertanyaan pertama adalah kapital YA! Masih musim ngomongin women

empowering. Karena kenyataannya tingkat perkawinan anak dan kehamilan

remaja di Indonesia masih tinggi. Dan ini cenderung mengakibatkan putus

sekolah. Sebanyak 91% perempuan yang menikah sebelum usia 18 tidak

menyelesaikan sekolah. Dengan pendidikan yang rendah, mereka cenderung memiliki

keterbatasan dalam partisipasi angkatan kerja, dan memperoleh pendapatan yang

layak (data dari Susenas 2015, BPS 2016).

Masih banyak perempuan yang jadi korban catcalling dan pelecehan seksual di jalan. Bahkan, menurut Komnas Perempuan, terdapat 259.150 jumlah kekerasan terhadap perempuan di tahun 2016. Kekerasan

ini terjadi mulai dari di lingkungan personal, komunitas, sampai lingkungan

kerja. Seringkali tidak ada yang peduli untuk menolong dan banyak dari mereka

malah kembali disalahkan. Victim blaming

is shit. Selama perempuan masih dilihat sebagai ‘objek’ instead of ‘subjek’ hal kayak gini akan

terus terjadi.

Masih ada istri yang dilarang bekerja oleh suami dengan

anggapan perempuan itu harus diam di rumah. Bukannya semua perempuan harus

kerja. Tapi, mau di rumah atau bekerja, sebaiknya jadi pilihan perempuan itu

sendiri atau memang kesepakatan bersama. Bukan sesuatu yang wajib melekat

padanya tanpa ia punya pilihan. Ngerinya lagi, masih ada perempuan yang dilarang

kerja sementara suaminya juga enggak memberikan penghasilan yang cukup untuk survive. This is just madness.

Duh, masalah mah banyak. Yang personal juga enggak habis-habis.

Tapi ini krusial, apa lagi untuk saya yang pekerjaan sehari-harinya menentukan

tulisan seperti apa yang akan dibaca oleh remaja perempuan di Indonesia. Di

mana kami sadar, ngomongin gender

equality ke remaja yang lagi digempur nada pemberitaan yang masik sexist itu susah. Karena yang harus

diedukasi soal ini bukan cuma laki-laki tapi justru perempuannya sendiri. Enggak

mau kan, remaja kita bacanya artikel-artikel dengan judul macam ini tiap hari?

|

| cih. digombalin? |

|

| memangnya kalau di pantai harus pake apa? |

|

| apes? APES? |

|

| sehingga, jangan ditolak? |

| terus, kalau cowok minder, kita rugi, gitu? |

Forgive me if I’m

wrong, saya juga masih belajar, tapi bagi saya, inti feminisme adalah gender equality. Memberikan kesempatan yang sama untuk semua gender. Memberikan penghargaan dan

memperlakukan semua gender dengan

hormat. Saya paham, laki-laki dan perempuan berbeda, apalagi secara biologis, selamanya

enggak akan sama. Bukan laki-laki dan perempuannya yang harus sama, tapi

kesempatannya.

Enggak! She loves men.

And so do I. I am married to one. Karena sekali lagi, rekan sekalian,

feminis itu ingin gender equality,

bukan benci laki-laki.

And I’m not gonna be

angry anymore, or point at your head while talking, or seems like full of hate.

I’m gonna be me. Because that is what feminism taught me, to be me, to be the

best version of me who have a choice, without having other people tells me what

not and to do. And that’s also what makes me march, slowly, steadily, and

gracefully in fashion last 4th March.

|

| Turun ke jalan bersama redaksi cewekbanget.id. |

We need to stop playing Privilege or Oppression Olympics because we’ll never get anywhere until we find more effective ways of talking through difference. We should be able to say, “This is my truth,” and have that truth stand without a hundred clamoring voices shouting, giving the impression that multiple truths cannot coexist.” ― Roxane Gay, Bad Feminist: Essays.

Comments

Post a Comment