Mungkin, Sedih Itu Bukan Fase, Tapi Jati Diri

"I've always spent more time with a smile on my face than not, but the thing is, I don't write about it," Robert Smith.

Melamun atau menyanyi di depan jendela kaca menatap nanar ke

luar. Ibu saya bilang, sejak kecil itu hobi saya. Entah meniru siapa, karena

anggota keluarga lain enggak begitu. Mungkin meniru Candy dari anime Candy-Candy. Tapi kebiasaan ini berlanjut.

Di SMP saya suka menangis di Jumat siang kalau gerimis.

Enggak tahu kenapa jumat siang ketika itu sering gerimis. Ketika teman bertanya

kenapa saya nangis, saya enggak punya alasan khusus. Saya merasa sedih aja, kayaknya

banyak hal menyedihkan yang terjadi di dunia, hallah. Mungkin saya cuma sedih

karena menjelang weekend, enggak

ketemu sama teman atau gebetan.

Kelas dua SMA saya mulai tertarik dengan warna hitam. Tas,

jaket, scarf, aksesori, sampai cat kuku saya warnanya hitam. Ini perubahan

drastis, karena awalnya saya suka warna merah. Kelas dua SMA adalah masa kritis

pertama saya. Itu adalah momen di mana saya tahu kalau hidup itu susah. People lies, marriage failed, betrayal comes

from people that we trust, losing a good father figure, learn how fragile a

woman can be, people go, and broken heart sucks, all at once. Ditambah teenage

angst, hasilnya adalah remaja tanggung yang menutup telinga dan berbuat

sesuka-suka, rebellious and annoying.

But deep inside, I’m just sad.

Di kampus bertemu dengan fellow

aliens yang sama-sama suka berbagi betapa sendunya hidup ini. Yailah.

Malesin memang. Tapi kenyataannya begitu. Dan dengan beberpa orang ini saya

merasa attached, merasa datang dari

planet yang sama. Kami yang kalau nonton konser sukanya duduk di belakang

sendirian sementara yang lain joget, dan memandang asing bagaikan mereka itu

ngomong pakai bahasa burung.

Fase galau dalam

hidup

“Udah enggak jaman

kali, galau,” kata salah satu teman beberapa waktu lalu, menanggapi salah

satu postingan blog saya yang

sebelumnya.

Sebagai penghindar konfrontasi langsung, akut, saya

menanggapinya dengan enteng. Andalan saya adalah, tertawa. Karena mungkin

memang iya, udah enggak jamannya, bagi sebagian orang. Yang kemudian enggak

saya deklarasikan di kesempatan itu adalah, bagi saya, being sad is not a phase, it’s just simply who I am. And it doesn’t

make me a bad person. It just made me the person I am today.

Saya menyadari ini pagi tadi, di kamar mandi, ketika

mendengarkan Radiohead. Tiap pagi memang saya memutar musik sesuai mood sambil melamun. Kadang melamunkan

hidup, kadang menyusun rencana kerja hari itu, kadang tema blog, atau impian

yang mau saya capai, kadang kesalahan yang pernah saya perbuat, kadang baca

artikel. Bermenung sih bukan melamun, karena otak saya terus berputar dari satu

ide ke yang lainnya. Enggak kosong.

Harus banget selalu

hepi

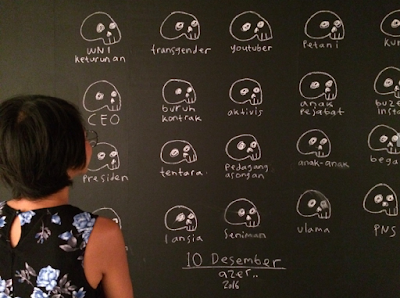

Kita hidup di kultur yang terlalu menjunjung tinggi emosi

‘positif.’ Ingat sadness di film Inside Out? Betapa dia jadi minoritas di

sana, walau akhirnya dijelaskan kalau peran dia sama pentingnya dengan joy dalam hidup seseorang. Seperti yang

dituliskan Atalanta Beaumont, seorang psychotherapist,

sadness enggak selalu bisa diterima

masyarakat atau sebuah kultur karena orang merasa enggak nyaman menyaksikan

kesedihan orang lain. Malah ketidaknyamanan ini kadang memicu amarah. This is how our society shapes us.

Sadness yang saya

maksud di sini bukan depresi. Being sad

is not necessarily depressed. Depresi adalah keadaan mental yang merupakan

gabungan dari beberapa hal yang bukan hanya merasa sedih.

How to treat sadness?

Ada satu penjelasan soal perasaan sedih yang menyentuh

sekali yang saya baca di Psychology Today:

“Sadness is a normal response to a wound that's ultimately destined to

heal.”

Kita punya luka, kan? Asalnya bisa dari mana saja. Dari

kegagalan, kekecewaan, atau diakibatkan orang lain. Dan reaksi normal kita

terhadap luka yang belum sembuh ini adalah perasaan sedih. Yang mana, luka ini

akan sembuh dan rasa sedih itu akan berkurang hingga perlahan hilang.

Karena perasa dan pemikir, luka-luka mini (dan maksi) ini

banyak bersemayam pada saya, dan saya rasa pada banyak orang, pada kamu juga.

Bedanya, setiap orang menghadapi rasa sedih dengan berbagai cara yang berbeda.

Sayangnya, kadang, karena bentukan kultur tadi, kita jadi enggak tahu bagaimana

caranya mengatasi perasaan sedih ini. Kita denial,

memendamnya, berpura-pura, mengubahnya jadi amarah, atau lebih buruk lagi terus

mengurungnya hingga menimbulkan depresi.

Padahal, setuju dengan pendapat Alex Lickerman, M.D.seorang dokter

internist (dokter saya banget), yang

bisa kita lakukan terhadap sadness is

juts to tolerate it. Until it heals,

even though we don’t know when. Dan di sini lah menurut aku perbedaan

mendasar being a sad person and a

depressed person. A sad person know that somewhere along the way, we will be

happy, we hold on to a hope, how little it may be, we have it. But a depressed

person sees no light in the end of the tunnel.

Keunggulan sad person

Joe Forgas, seorang social

psychologist, menemukan tujuh keunggulan sad person. Dua di antaranya bisa saya amini, nih. Pertama, kata

ahli yang secara spesifik meneliti tentang sadness

ini, a sad person lebih skeptis dan

enggak mudah terpengaruh informasi, mitos, dan bisa melihat seseorang yang

enggak tulus.

Kedua, sad person

enggak mudah menyerah ketika mengerjakan tugas yang sulit karena punya motivasi

yang kuat. Dan enggak menyabotase dirinya sendiri sehingga gagal dalam

melakukan tugasnya. Oke, pasti mikir, ya gimana orangnya, lah. Tapi kan ini

simpulan penelitian ya, jadi kalau ada penelitian lain ya ada simpulan lain.

Walaupun sebagai sad person, saya

merasa kedua hal ini saya banget. Sementara lima kelebihan lainnya baca aja di sini.

Sadness motivates me

Ngomongin soal motivasi, tanpa saya sadari, ini lah yang

mendorong saya melakukan banyak hal. Motivasi kuat untuk make this world a little bit better at least for me, more so for others, dan akhirnya menggerakkan saya

to do a thing or two.

Sederhananya, karena sedih saya ingin berusaha bahagia.

Untuk itu saya benar-benar mempertimbangkan, apa sih yang membuat saya bahagia.

Yang bisa saya upayakan sensiri, yang enggak menggantungkan kebahagiaan di

tangan orang lain.

Dalam hal pekerjaan misalnya, oke saya ditawari pekerjaan

dengan salary lebih besar tapi

lingkup kerjanya sempit. Sementara saya ingin bebas create dan enggak melakukan tugas yang itu-itu saja. To be able to create something from nothing

to something, this makes me happy. Jadi saya akan selalu mengupayakannya.

Dalam keseharian misalnya. Saya sedih melihat pendidikan di Indonesia.

Kesedihan ini menuntun saya untuk ikutan sebuah gerakan. Dan terus berupaya

mencari tahu cara bagaimana saya bisa lebih terlibat. Dan berharap bisa lebih

banyak terlibat namun tentunya sesuai kemampuan saya.

Untuk diri saya sendiri misalnya, saya sedih kalau ditanya

sesuatu terus enggak bisa jawab. It

happens a lot lately. Karena terjun ke area yang enggak saya pelajari di

kampus sebelumnya, karena ‘nyebur ke kolam yang lebih besar,’ dan karena newbie di posisi, ada masanya saya

merasa, I wish I were Google, but I’m

not. I can’t always give you an answer. Dengan sedih, saya berusaha belajar

lagi dan berdoa (sambil berusaha) untuk bisa sekolah lagi. (Minta doanya).

Dan tentunya perasaan ini juga yang menjadi alasan pertama

saya menulis. Dan alasan mengapa saya masih menulis.

The truth is, this

ache leads me places.

Tapi enggak lantas

semua orang harus sedih

Ya enggak, lah. A sad

person juga enggak terus-terusan meratap. Maksudnya sih, you can be a happy person or a sad one, it’s

okay. As long it moves you to where you feel you belong, to the place you want

to be, to the real you. Just because it works for you doesn’t mean that’s how

it works for other. Your truth, my truth, and other people’s truth can coexist.

And it can be hard

sometimes being who we really are. Especially when the society despise you. But

when you feel like giving up, believe those scientist when they said, we are far

more resilient than we think. So hold on.

Comments

Post a Comment