Ketika bilang, “Ya udah, sini biar aku aja.” Kamu Emang Baik atau Over-Responsible?

Kalo abis bantuin orang kemudian kesel dan ngeluh, kemungkinan yang kedua, deh. Kalo udah ngerasa bakal kelimpahan tanggung jawab padahal belum diberikan, kemungkinan juga yang kedua. Sama, kok, aku juga masih suka gitu. Jadi apa sih maksudnya over-responsible ini? Kombinasi katanya mungkin ada yang baru dengar, tapi ciri-cirinya bisa jadi terlalu familiar.

Aku nggak nemu deh padanan kata yang tepat untuk over-responsibility ini dalam Bahasa Indonesia, jadi kita pakai term Bahasa Inggrisnya aja, yah. Kalau kata Ellen Hendriksen, PhD, seorang psikolog klinis dari Boston University, over-responsibility ini adalah kecenderungan kita dalam mengambil tanggung jawab berlebih, bahkan untuk hal-hal yang di luar kendali kita.

Owning what’s yours—mistakes and blunders included—is a sign of maturity, but owning everybody else’s mistakes and blunders, not to mention tasks, duties, and emotions, is a sign of over-responsibility.

Ciri-cirinya, kalau disenggol orang di jalan malah duluan minta maaf. Kalau jatuh karena jalan licin, otomatis nyalahin diri sendiri karena ngerasa harusnya udah tahu kalo jalanan licin. Kalau ada anggota keluarga kelilit utang ngerasa dia ngutang karena kita sehingga harus kita yang nanggung.

Atau kalau pasangan ngelakuin kekerasan ngerasa kita penyebabnya sehingga kita yang harus nyembuhin dia. Kalau orang tua depresi ngerasa kita penyebabnya dan kita yang harus nyembuhin juga. Kebaca, kan, polanya gimana?

Sebenernya sih sifat bertanggung jawab atau punya ownership yang tinggi itu mengagumkan dan bisa ngasih manfaat positif, yah. Malah enggak cuma di kehidupan pribadi tapi juga di kerjaan. Kalau punya sifat ini kita jadi dipercaya, punya hubungan yang baik, bahkan bisa juga memperlancar karir.

Konon teorinya, sifat tanggung jawab ini menunjukkan kemampuan seseorang buat berempati, mau peduli sama beban orang lain. Misal ketika kita ngambil keputusan untuk ngelakuin sesuatu terus gagal, kita mengakui kesalahan kita dan minta maaf.

Sebenernya minta maafnya itu bukan yang utama, tapi berani bertanggung jawab atas kesalahannya dan bagaimana kesalahan itu berimbas ke hidup orang lain, itu yang bikin orang juga empati sama kita.

Tapi kayak kebanyakan minum es bikin batuk, terlalu bertanggung jawab juga bisa toxic dan bikin batuk menahun karena stress, hehe.

Over-responsible people are people-pleasers who suppress and repress themselves to prioritise others and to minimise or eliminate conflict, criticism, rejection, disappointment and loss. They often do good things for the wrong reasons because, like me, they don’t know another way. [Baca artikel referensi: Stop Being Over-responsible]

Salah siapa kita jadi over-responsible?

Salah gue? Salah temen-temen gue? Bukan~ Kalo kata Prof. Ellen sih secara teori, seperti banyak dysfunctional beliefs pada manusia dimulai ketika kita masih anak-anak. Ya, namanya juga anak-anak yah, ketika mengalami sesuatu akan belajar menafsirkan sendiri dan membawanya hingga dewasa.

Studi behavioral mengatakan kalau ketika kecil kita “belajar” bertanggung jawab untuk hal-hal yang di luar kendali kita atau bukan kesalahan kita maka ketika dewasa punya kecenderungan untuk punya sifat over-responsible ini. [Baca artikel referensi: How toStop Feeling Overly-responsible]

Misal, kalau kita disalahkan atas masalah rumah tangga orang tua kita kayak, “Mama berhenti kerja kan gara-gara kamu,” atau, “Papa selingkuh soalnya kamu nakal.” Padahal keduanya ya keputusan mereka, bukan tanggung jawab kita sebagai anak. Tapi ya kadang bukan seratus persen 'salah' orangtua, sih, life happens aja. Kita dan orangtua sebisa kita dengan cara kita masing-masing aja bertahan hidup.

Being over-responsible to other people causes you to not meet your responsibilities to yourself. It’s not your job to make other people happy and to manage their feelings and behavior. That’s their responsibility.

Ehem, bijak. Maklum udah kepala tiga dan udah cukup menghabiskan masa remaja menyesali dilahirkan, mengutuk hidup, marah sama orang tua, dan mempertanyakan Tuhan. Bagian dari adulting buat aku adalah berusaha parenting inner child yang terluka dan menerima kalau orangtua yang juga manusia yang juga punya banyak trauma.

Sekarang udah masuk ke usia berusaha memahami, menerima, dan menjalankan. Layaknya air sungai mengalir ke selokan, kita nikmati aja perjalanan sampe menyeruak ke jalan raya didorong banjir, tetap tenang walau menggenang, lalu menguap terbakar matahari, dan dibangunkan di Padang Mahsyar.

Terus gimana?

Ya, enggak gimana-gimana. Psikolog aja enggak boleh ngasih tau pasiennya harus gimana, apalagi aku. Tapi kalau buat aku sih penting memahami kenapa aku ngerasain apa yang aku rasain.

Misal, kenapa sih aku ngerasa capek sendiri dan ngerasa semua ada di pundak aku atas suatu keadaan yang padahal enggak ada satu orang pun benar-benar meletakkan beban itu di pundakku. Tapi aku dengan tidak suka dan tidak rela malah ambil dan simpen di pundak sendiri. Lah. Siapa suruh?

Seenggaknya aku jadi sadar, oh ini sifat over-responsible aku. Kemudian menimbang apakah ini benar beban aku? Seberapa besar beban ini? Dan apakah mampu kalau aku tanggung sendirian? Atau bisa aku tangkis? Atau bisa aku tanggung sebagian aja dan atau reach out ke orang lain buat bagi bebannya?

Misal, oh, ibu aku depresi nih karena penyakitnya dan nggak bisa jalan-jalan selama pandemi dia jadi merasa terkungkung. Apakah ini salah aku? Bukan. Apakah aku bisa sembuhin sakitnya? Enggak. Apakah aku bisa bantu? Bisa. Bisa aku tanggung sendirian enggak bebannya? Enggak. Yaudah, dibagi, ke keluarga yang lain, suami, psikolog. Sisanya, bismillah.

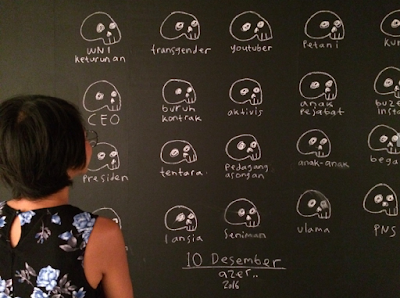

Sebelumnya, kalo ada isu kayak gini aku malah ikutan depresi dan enggak mau bangun dari kasur. Berasa ditindih bumi aja dadanya, yha~ Apalagi buat kaum perempuan yah, ada beban tambahan bernama mental load, nih. Bukan bermaksud 'main gender,' tapi hasil penelitiannya memang mental load ini lebih banyak dialami oleh perempuan khususnya manajer rumah tangga.

The mental load is a term for the invisible labor involved in managing a household and family, which typically falls on women's shoulders. Also sometimes referred to as "worry work" or "cognitive labor," the mental load is about not the physical tasks but rather the overseeing of those tasks. It's being the one in charge of having the never-ending list of to-do items constantly running in your head, remembering what needs to get done and when, delegating all the tasks to respective family members, and making sure they actually get done. [Baca artikel referensi: What is the Mental Load]

Tapi kalo mau bahas di sini kayaknya makin panjang, mari kita simpan untuk topik renungan selanjutnya. Akhir kata, untuk para pejuang over-responsible, yuk bisa yuk. Tapi gapapa juga kalau mau enggak dulu. Yang penting kamu tau, kalo ada alasannya kamu ngerasa begitu, dan kamu BOLEH membagi bebanmu. Salam satu aspal.

*Kenapa aspal? Karena kita semua kan lagi tenang menggenang di jalanan. Yha~

Tapi fotonya kok di gunung? Gapapa, foto sama yang ikut menanggung beban aku nih, hihihi.

Comments

Post a Comment