“Andai Saya Punya Pistol Waktu Itu, Saya Sudah Tembak Kepalanya Tepat di Dahi”

“Qui tacet consentire videtur is Latin for 'Silence gives

consent.' When we say nothing, when we do nothing, we are consenting to these

trespasses against us,” Roxane Gay, Bad

Feminist.

“Andai saya punya pistol waktu itu, saya sudah tembak kepalanya

tepat di dahi,” kisah saya pada seorang teman. Sambil memperagakan menembak

ala-ala di film. Beberapa detik sebelumnya, saya sedang bercerita kalau bokong

saya diremas oleh laki-laki yang membonceng motor laki-laki lainnya.

Kejadiannya sekitar pukul enam pagi, di sekitaran Karet, Setiabudi, Jakarta.

Ketika kejadian itu, saya berteriak, mengumpat, dan mengutuk. Tapi semuanya enggak

menghilangkan kekesalan saya. Saking marah dan kesalnya, saya berharap ketika

itu juga bisa menembak tepat di dahi laki-laki yang sambil berlalu meringis

tertawa dan mengolok semua umpatan saya itu. Padahal, saya juga enggak tahu rasanya

menembak orang, dan enggak yakin itu bisa membuat saya merasa lebih baik. Tapi,

saya SEMARAH itu.

Kesempatan lainnya, saya naik bus 213 jurusan Grogol –

Kampung Melayu karena saya harus ke kantor di Jalan Panjang dari sekitaran Sudirman.

Ini pengalaman kesekian naik bus yang selalu berdesakan itu. Tapi waktu itu

saya masih reporter baru, gaji hanya cukup untuk kos, makan, dan nongkrong di

711, enggak bisa naik taksi ke mana-mana. Belum juga ada ojek online macam sekarang. Dan

seangkuh-angkuhnya manusia, enggak ada yang lebih angkuh dari tukang ojek

pangkalan di sekitaran Sudirman. Sementara naik Transjakarta mutarnya jauh

bukan main. Akhirnya saya memutuskan naik bus.

Di selasar bus yang penuh sesak itu saya berdiri, dan

kagetnya saya ketika kondektur menekan dada saya dengan sikutnya. Ketika saya

protes, dia melihat saya dengan heran, katanya dia berusaha lewat dan saya

menghalagi. Seakan-akan saya tidak bisa merasakan dia sengaja menekan perlahan.

Saya hanya bisa menghela napas panjang, ditambah lagi orang-orang di sekitar

saya ketika itu justru melihat saya juga dengan tatapan heran ada pula yang rolling their eyes. Seakan saya sengaja mencari

perhatian. Saya turun dengan lunglai. Dan sorenya minta pacar jemput karena

udah ‘enggak sanggup’ naik angkutan umum lagi untuk hari itu.

Berjalan kaki di sekitar Sudirman juga enggak seaman yang

saya bayangkan. Di trotoar rapi yang dipadati mas dan mbak berpakaian rapi mau

ke kantor itu, ada pula orang iseng. Yang tiba-tiba meremas lengan saya ketika

saya berjalan santai sambil mendengarkan musik. Padanya kembali saya teriakkan

berbagai umpatan. Yang lagi-lagi enggak menghilangkan kekesalan. Kali ini saya

menangis, sambil berjalan masuk ke gedung kantor yang berlokasi di Jalan Imam

Bonjol itu.

Kenapa justru kali ini saya menangis? Padahal yang diremas

‘hanya’ tangan. Karena kekesalan saya kumulatif. Karena saya bosan. Bosan

merasakan apa yang saya rasakan dalam kejadian seperti itu. Bosan merasa enggak

bisa melakukan apa-apa. Karena melihat saya menangis, teman kantor saya yang

laki-laki sampai turun ke jalan mencari laki-laki yang meremas lengan saya itu.

Entah dia mau apa, tapi saya menghargai niat dan usahanya untuk membuat saya

merasa lebih baik. I really appreciate

it.

Enggak saya sangka, ketika pindah kantor dan tempat tinggal ke daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat, saya mengalaminya lagi. Kali ini, saya berharap ada dua pistol di tangan saya. Karena kosan ketika itu dekat dari kantor di Jalan Panjang, saya sering jalan kaki. Pagi itu ketika sedang berjalan sambil mendengarkan musik, dari belakang ada seorang laki-laki bermotor menepuk dada saya. Sambil terus melaju, dia melihat ke mata saya dan tersenyum. Nope. Menyeringai. Saya amat marah, saya pun lari mengejarnya. Senyumnya mereda, ia memalingkan wajah ke depan dan memacu motornya lebih kencang. Saking kesalnya tanpa sadar saya menangis. Sambil terus lari dan mengumpat.

Tapi enggak lama motor itu hilang dari pandangan. Ketika itu

ada seorang bapak dan ibu yang sedang nongkrong. Sambil terisak saya tanya

apakah mereka melihat motor dengan pengendara berjaket merah. Awalnya mereka

terlihat peduli, menghampiri dan bilang enggak lihat karena sedang ngobrol.

Mereka pun bertanya, ada apa. Saya bilang saya ‘dicolek.’ Wajah mereka berubah

dan kembali duduk di trotoar. As if I was

dramatizing the incident. Sedihnya, begitu pun si ibu. Di situ saya merasa seperti Lindsay Lohan di film

Confession of a Teenage Drama Queen, no

body takes me seriously.

Saya kembali berjalan sampai kantor sambil terisak. Di depan

kantor saya lihat ada motor parkir di tempat parkir ojek dan si pengendaranya

berjaket merah. Saya tegur dia, tapi dia enggak mengaku, dia bilang dia enggak

lewat jalan yang saya lewati dan sejak tadi ada di situ. Satpam kantor sempat

menghampiri, tapi sang tukang ojek bersumpah bukan dia. Karena saya juga enggak

hafal plat nomornya, saya enggak punya bukti kuat. Tapi demi Tuhan saya ingat

wajahnya. Wajahnya yang menyeringai yang saya bayangkan memecahnya dengan

tongkat kasti. Saya pun masuk kantor langsung menelepon pacar sambil terus

menangis. Kesal, karena lagi-lagi, saya ada di posisi ini.

Di samping perilaku para laki-laki yang saya enggak tahu

jenis apa ini, saya juga sangat menyesalkan reaksi orang yang ada di sekitar. Saya

paling miris, ketika ada yang responnya adalah, “memang kamu pakai baju apa?”

Fuck you. It doesn’t matter what I wear.

Iya, saya kalau pakai baju suka-suka, tapi percayalah, 3 dari 4 kejadian itu

saya pakai celana jeans panjang enggak ketat dan kaos longgar. Sekali lagi, it doesn’t matter what I wear. Dan

kalau penampilan adalah satu-satunya alasan perilaku laki-laki entah jenis apa

itu, saya ini enggak sintal dan jarang pakai baju ketat. Jauh dari kesan seksi. Tapi pun kalau saya seksi, juga bukan alasan.

“Oh, kirain kenapa,” adalah reaksi menyedihkan lainnya. Saya enggak paham, apakah mereka yang bereaksi demikian memang enggak tahu rasanya atau memang menganggap kejadian seperti ini normal seperti daun kering yang jatuh dari pohon? Diabaikan saja? Karena bagi saya, yang pernah mengalaminya, ikut menangis ketika teman saya juga mengalaminya, persis seperti saya, di jalan dekat kosannya juga di sekitar Kebon Jeruk. Karena saya tahu rasanya. Mengingat teman saya itu juga tipe perempuan kuat dan saya melihat dia menangis. Saya tahu dia kesal, karena merasa powerless.

“Ya emang dia juga orangnya gatel, sih,” adalah reaksi yang

sangat enggak relevan. Sifat kemudian dijadikan alasan untuk orang lain berlaku

seenaknya? Memangnya pelaku kenal? Atau bertanya sama teman-temannya sebelum

berbuat? Hanya karena kita enggak suka sama seseorang, misalnya, apa iya kita

jadi senang atau diuntungkan ketika dia mengalami kejadian buruk?

Duh, gimana yah, saya enggak berusaha terlihat seakan saya ini

tanpa cela atau polisi susila, saya sama sekali bukan orang yang berakhlak baik

atau berbudi luhur. Saya manusia biasa yang banyak kekurangan dan berdosa, sungguh. Tapi seperti

pilihan berpakaian, saya rasa sifat orang enggak bisa dijadikan pembenaran

sehingga dia dianggap pantas jadi korban pelecehan seksual.

No girl or woman ever

wanted to be in this position, no matter what her lifestyle choices. Please, we

know better than this. Pilihan berpakaian mengundang tatapan mata, enggak

lebih. Sifat ‘buruk’ bisa membuat kita enggak disukai orang, cuma ini yang masuk

akal. Dan saya mohon, jangan mengatakan kalau seseorang yang mengalami pelecehan seksual adalah 'karma.'

Yang paling menyedihkan adalah komentar, “ya elah, colek aja balik.” Begini, yah, mas. Kalaupun Jared Leto atau Diego Luna lewat, saya enggak ada keinginan nyolek. Saya maunya ngajak dia ngobrol sambil minum teh. Apalagi kalau laki-laki random di jalanan begitu. Mereka bahkan enggak kelihatan sih di ujung mata. Please humor me and act like you care a little, or just shut the fuck up.

Iya, kejadian perempuan dicolek di jalan memang bukan

pencopetan, enggak ada barang yang hilang. Bukan pula kecelakaan, enggak ada

barang yang rusak atau nyawa yang melayang. Tapi ada yang hilang, rasa aman.

Ada juga yang rusak, kepercayaan pada lingkungan. Nyawa memang masih menempel

di raga tapi di dalam hati ada sesuatu yang mati.

Dibandingkan tindak pelecehan seksual lainnya, ini mungkin

sepele. Sungguh, saya enggak bisa membayangkan bagaimana perasaan perempuan

yang mengalami tindak pelecehan seksual yang jauh lebih keji dari ini. Betapa saya enggak

berani membayangkan.

Tapi ketika suatu tindak pelecehan dianggap sepele dan wajar,

ada suatu penurunan standar atas tindakan apa yang dianggap ‘wajar.’ Kemudian

tindakan yang lebih enggak pantas lainnya dianggap 'layak.' Dan yang harusnya enggak

termaafkan menjadi 'dimaklumi.'

Dan bagi saya, kalaupun orang lain mungkin enggak peduli,

kita harusnya peduli. Minimal kita yang punya payudara dan vagina, yang pilihan berpakaiannya

kadang ikut diurusi, yang pilihan gaya hidupnya sering kali dihakimi, yang

pilihan masa depannya kadang masih dicampuri. Kalau enggak bisa memberikan bantuan,

setidaknya kita bisa turut berdiri di sampingnya, atau menawarkan pelukan, atau

waktu untuk mendengarkan, atau sekedar ikut menyuarakan isunya, asal enggak

diam.

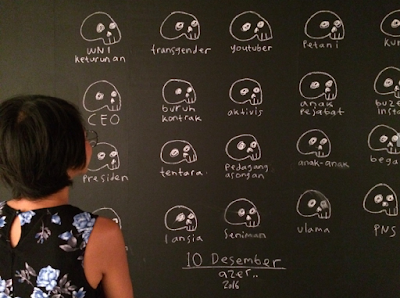

Lebih jauh lagi, saat ini yayasan Lentera Sintas Indonesia yang juga akrab dengan media tempat saya bekerja, sedang mengajak kita untuk memberikan perhatian pada Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang belum mendapat perhatian DPR dan pemerintah. Dan kita bisa tidak diam dengan ikut berpartisipasi dalam petisinya. Silakan klik di sini.

Mengutip dari laman petisinya di Change.org, RUU ini penting karena akan

memberikan payung hukum untuk melindungi korban dan mencegah kekerasan seksual

melalui:

1. Perangkat perundangan yang adil, berpihak pada korban dan mencakup semua jenis dan kompleksitas kekerasan seksual.

2. Proses penyidikan dan peradilan yang berpihak pada korban.

3. Perubahan pandangan dan perilaku penegak hukum, pembuatan kebijakan dan masyarakat umum tentang kekerasan seksual sebagai kejahatan kemanusiaan, bukan masalah susila.

1. Perangkat perundangan yang adil, berpihak pada korban dan mencakup semua jenis dan kompleksitas kekerasan seksual.

2. Proses penyidikan dan peradilan yang berpihak pada korban.

3. Perubahan pandangan dan perilaku penegak hukum, pembuatan kebijakan dan masyarakat umum tentang kekerasan seksual sebagai kejahatan kemanusiaan, bukan masalah susila.

Mungkin disahkan atau enggaknya sebuah UU agak jauh dari keseharian. Mungkin ada enggaknya peraturan kadang enggak serta-merta mengurangi tindak pelecehannya di lapangan. Mungkin banyak isu lain yang yang juga penting. Atau mungkin kita sudah apatis dengan penegakan hukum. Tapi saya punya impian. Saya berharap dengan bergulirnya isu ini, mata kita terbuka, pengetahuan kita bertambah, obrolan kita tentang ini mengarah, jadi lebih peduli, hingga kita enggak selalu harus mengandalkan negara, kita bisa menjaga kita. Apakah impian saya utopis?

Comments

Post a Comment